李丽丹:朝格日布之“汉族故事”研究--以《王外外的故事》为个案的分析 | 论文

发布日期:2016-12-23 作者:李丽丹 点击数:2606

内容提要 蒙古族故事家朝格日布所讲“汉族故事”中的《王外外的故事》以“三言”故事的情节为架构,以汉族小说中的常见母题和蒙古族特色的文化元素为血肉,传递了丰富的民族文学交流信息,为汉族小说的多民族民间叙事传播研究提供了宝贵资料。

关键词:朝格日布 汉族故事 “三言”

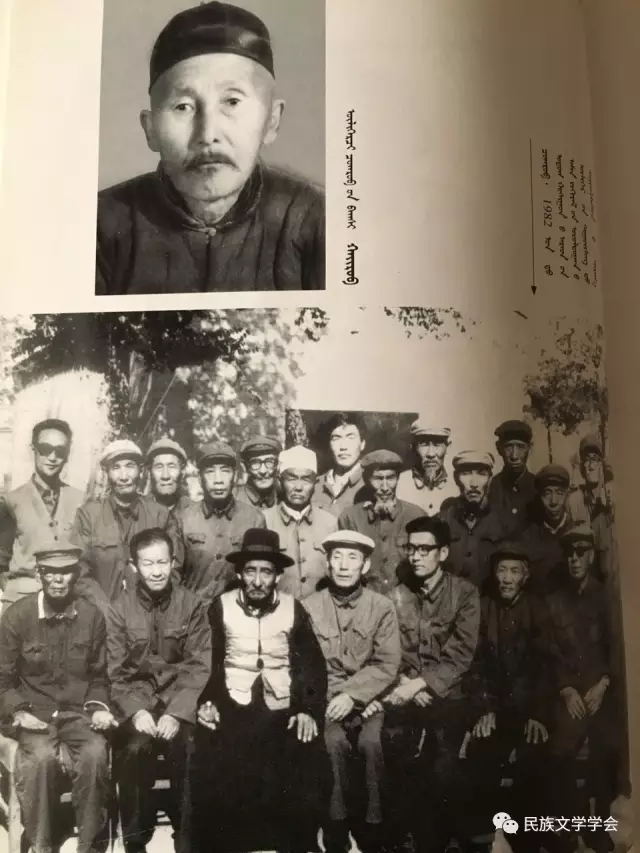

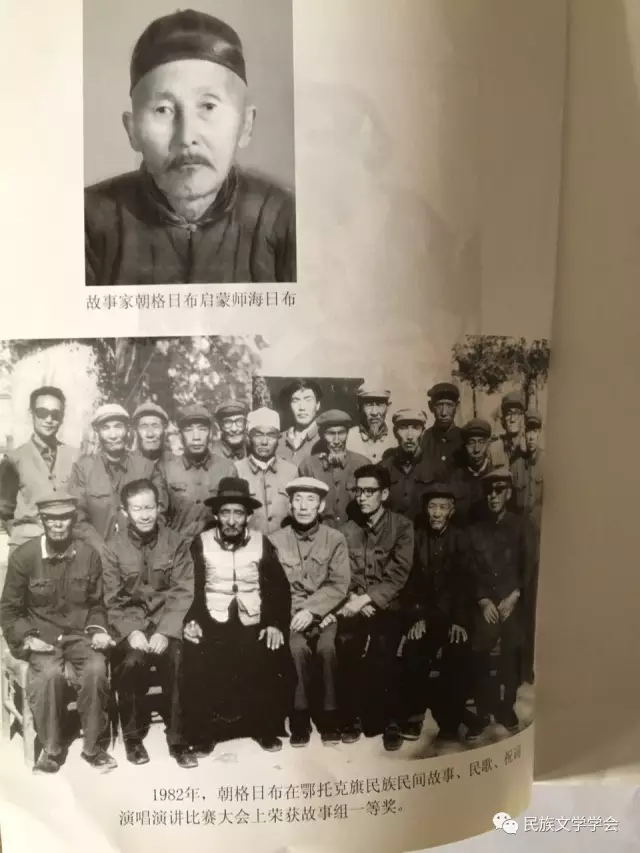

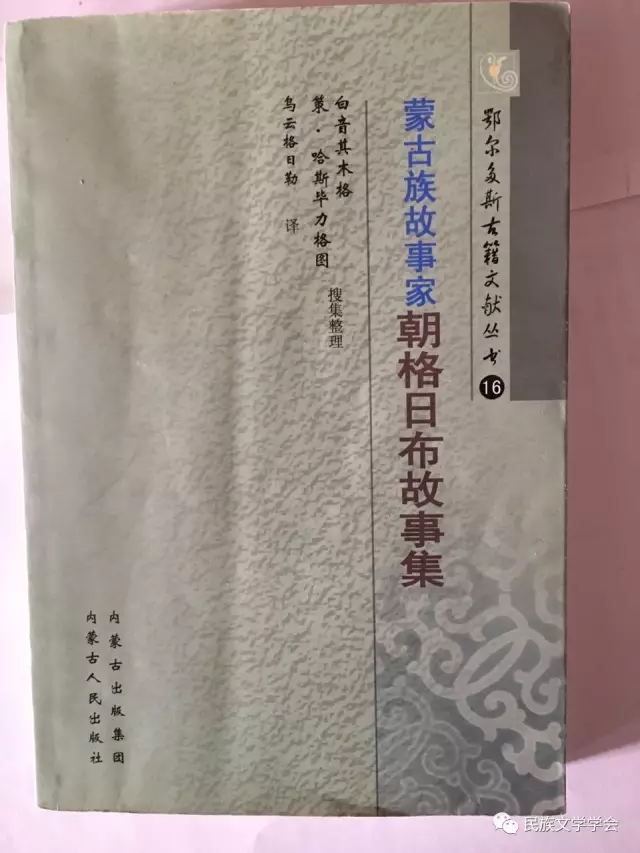

民间叙事与文人叙事之间复杂的源流关系是文学研究的重要方面,民间叙事对文人叙事的单向影响研究已经取得众多成果。随着近年来多民族民间故事的搜集、翻译和出版,一部分出自或借鉴明清汉族小说的故事情节,同时又兼具汉族和本民族文化特色的民间故事引起了笔者的注意,在此拟将此类故事称为“汉族小说故事”,简称“汉族故事”。汉族故事在蒙古族的出现与汉族小说的蒙文传译有关,“清代以来……蒙汉民族经济、文化交流的日益密切,汉族的古典和民间文艺如《隋唐演义》《封神演义》《三国演义》《东周列国志》《水浒传》等大量被译成蒙文,以书面和口头形式在民间广为流传。”[1]内蒙古鄂尔多斯蒙古族故事家朝格日布(1912-1992)讲述的《王外外的故事》(以下简称《王外外》)[2]与汉族明清小说关系复杂,又具蒙古文化特色,是他所讲“汉族故事”中的代表性文本,为文人叙事与多民族民间叙事的双向互动研究重要材料。

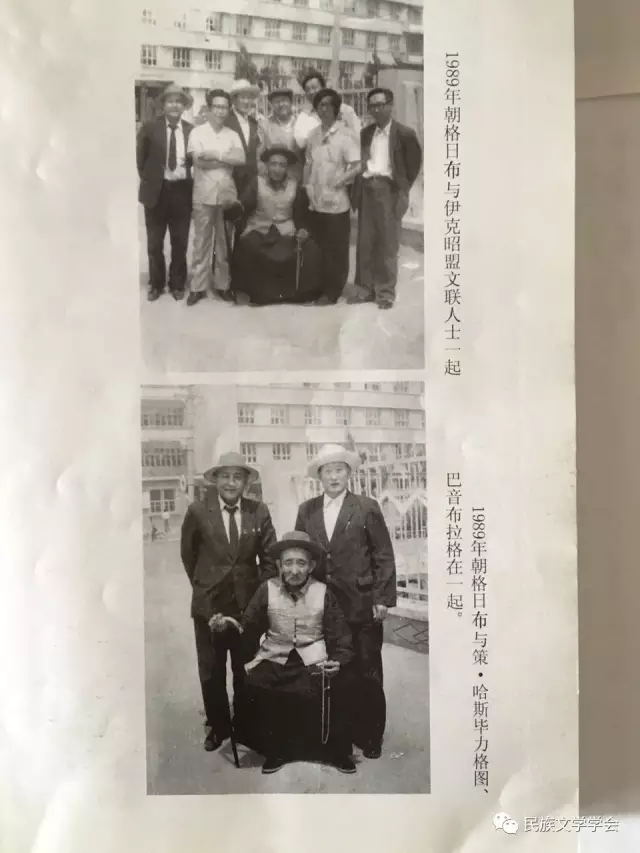

朝格日布故事的采集和整理者策·哈斯毕力格图[3]指出朝格日布曾讲述《丁郎寻父》等大量长篇汉族故事,可惜在1980年的两次故事采录中都未被及时记录,现有的《老故事家朝格日布故事集》[4](以下简称“故事集”)中的汉族故事主要是家庭伦理和社会世情类故事,已经记录的有《乌嫩乌格勒格其的故事》、《张素马》、《王外外》、《石莫日根诺彦的故事》等。目前,有朝格日布于1987年和1989年两次讲述的《王外外》与《李外外》[5]同型故事之蒙文记录本,其情节一致,仅故事人物的姓名有异,表明《王外外》是一个情节稳定的故事之多次讲述。本文以《王外外》为个案,对其中的文学与文化信息进行分析,探究汉族小说的多民族民间叙事传播的途径与影响等。

《王外外》中的“三言”故事

《王外外》主要讲述两兄弟出外游历遇险,弟弟与《卖油郎独占花魁》(冯梦龙“三言”[6]之《醒世恒言》的第3卷,以下简称《卖油郎》)的主人公秦重经历相同,哥哥则遇到与《陆五汉硬留合色鞋》(《醒世恒言》第16卷,以下简称《陆五汉》)的主人公一样的冤案,其中的女主人公娜仁公主又与《张舜美灯宵得丽女》(《喻世明言》第23卷,以下简称《张舜美》)的女主人公经历相似,最终兄弟、夫妻阖家团聚的故事。

1.“弟弟与娜仁公主”和《卖油郎》

王外外的两个儿子去阴间修青铜寺,哥哥途中病倒,弟弟独自完成任务后,在回来的途中穷困潦倒,当上卖油郎,遇到美丽的娜仁公主,她是哥哥病倒后的帮助者和妻子,后来发生了以下故事:

|

《王外外》中娜仁公主的遭遇

|

《卖油郎》中莘瑶琴的遭遇

|

|

公主与情人在奶娘的帮助下逃出阁楼之后,不慎与情人走失

|

莘瑶琴与父母在战乱中逃难,遇到官兵扮的鞑子,与父母走失

|

|

她在乞讨过程中被一家人以逛街为由骗到城里,卖给妓院,得银100两。

|

一个近邻卜乔假意带她寻找父母而将她卖给了妓院,得银50两。

|

|

老鸨灌醉公主,将她给了巴彦

|

莘被老鸨设计灌醉,与金二员外同宿

|

|

酒醒后公主杀死了巴彦

|

莘酒醒后愤怒地抓伤金二员外

|

|

公主被赶出妓院,得到李太太的收留

|

莘被刘四妈劝告而同意卖身卖艺

|

|

……

|

……

|

|

公主一次在街上走,被丈夫的弟弟看到并追寻

|

莘回家途中被卖油郎看到,追至住处,为与美人得宿良宵而省下卖油钱

|

|

公主喝醉后,弟弟见到并细心照顾她呕吐、喝茶

|

莘喝醉后,卖油郎终于得到同宿机会,他细心照顾她呕吐、喝茶

|

|

公主醒后与弟弟相认为叔嫂,他们一同回到她丈夫的家

|

莘醒后感谢卖油郎……几经波折,有情人终成眷属

|

其中,以女孩醉酒呕吐、男孩用衣袖接住污秽物、以身体暖茶给她喝的情节最为相近,只是因文人叙事与口头讲述的区别而在细节化描述上有差异。故事人物的身份也留下汉族小说向蒙古族民间故事转变的痕迹:故事的主人公都为卖油郎,并在做生意的时候遇到美丽的女子;两个女子都曾经做过妓女,而在蒙古民俗及传统故事中,很少有“妓女”的说法等。

2.“哥哥被诬入狱”与《陆五汉》

哥哥遇到三种磨难:途中病倒;与心上人私奔时分离;被诬入狱。其中“被诬入狱”与《陆》的主体情节相同:

|

《王外外》

|

《陆五汉》

|

|

哥哥与结拜兄弟上学途中经过公主的绣楼,被公主看中

|

张荩游玩途中经过女孩潘寿儿楼下,二人相望生情

|

|

公主的丫鬟出主意将带信和五十两银子的包裹丢在途经的路旁以待哥哥捡起

|

张荩丢汗巾为信物,寿儿丢合色鞋为信物,二人目成。张把鞋和银两包好后交给卖花粉的陆妈妈,请她想办法促成与寿儿的幽会。

|

|

包裹被王乞丐捡起,并与公主夜夜幽会

|

陆妈妈之子屠夫陆五汉得到鞋,并与寿儿夜夜幽会

|

|

公主在黑夜中摸到王乞丐身上的种种痕迹,均被王乞丐混过

|

|

|

三十个夜晚后,公主的姐姐姐夫回家探亲,宿在公主房间

|

寿儿父母发现异常,与她换了房间

|

|

王乞丐认为公主背叛,杀了床上的夫妻后逃跑

|

陆五汉认为寿儿背叛,杀了床上的寿儿父母

|

|

公主被拷打后招认与哥哥有私情

|

太守逼问,寿儿招出与张荩有私情

|

|

哥哥被屈打成招,判成死刑

|

张荩被屈打成招,判成死刑

|

|

结拜的安答为救哥哥求得一次机会让衙役到他的故乡

|

张荩在狱中想要洗清自己的冤屈

|

|

哥哥的妻子得知丈夫的信息后,用银钱得到与公主对质的机会

|

张荩用银钱得以在狱中与寿儿对质的机会

|

|

通过检验公主幽会时摸到的斑痕,洗清了哥哥的罪

|

通过检验幽会时摸到的斑痕,洗清了张荩的罪

|

|

假装要五十两银卖掉有罪的公主,抓住了真凶王乞丐

|

太守审出真凶,张生被免除死罪,寿儿自尽,陆五汉被判斩刑。

|

两则文本的情节高度相似,仅有判案对质的情节在两则文本中的时序有别:《王外外》按故事发生的时序顺叙,《陆五汉》中破案的关键虽然也是指认男子在黑暗中的身体特征,但却是直到张荩设法在狱中与寿儿会面对质时才提起。此外,案件真相的勘破者不同,《王外外》中是公主设计“卖妇找真凶”,《陆五汉》中张荩自证清白,但由太守根据女主人公与张荩之间的联络者而找出真凶。“卖妇找真凶”之计是汉族公案小说中的常见母题,其原型为《明史·周新传》所载智判奸夫盗银案[7],后这一历史事件进入《百家公案·判奸夫盗窃银两》、《廉明公案·吴县令巧破失银案》等公案小说中[8],“卖妇找真凶”是此类公案小说的常见情节。《王外外》中的娜仁公主是找到杀人真凶的“侦探”,将明清古典小说中的公案小说改而为生活故事中的“巧女”故事,与朝格日布善讲《石莫日根诺彦的故事》[9]类清官判案故事和巧女故事的特点当有密切关系。

3.“互赠信物”、“男扮女装”、“私奔的恋人分散再团圆”

“互赠信物定情”是汉族才子佳人小说的常用母题:女孩将贴身饰物、头发、指甲等有特殊含义的、带有接触巫术性质的东西赠送给男孩,以表明此情不移、交付终身之意。《张舜美》的入话部分即有此情节。《王外外》中,娜仁公主为病重的陌生男孩留下药和银钱以及信物,在信中定下相认之约,此后,哥哥投宿在公主的奶娘家,由奶娘带着信物与公主相认。

“装扮成异性”是世界性的母题,在汉族小说和戏曲中有诸多女扮男装的故事,“三言”中的黄善聪、“二拍”中的谢小娥均是女扮男装。《醒世恒言》卷8《乔太守乱点鸳鸯谱》中有儿子男扮女装代替姐姐出嫁,结果与代兄陪嫂的妹妹成为了情人和夫妻这一“男扮女装”最后结成姻缘的母题。

《王外外》中,哥哥男扮女装进入公主的内室:

为了让男孩装扮成女孩,当天夜里,老人就把他的脚缠成了小脚。第二天一早,他装扮成女孩模样,跟着老人通过皇宫九道大门……(着重号为笔者所加)[10]

《清稗类抄》记载蒙古族“既以游牧为本业,故无论男女,皆善骑,且最好竞马,各部落常举行之”[11],蒙古族女性较之汉族妇女有较多自由,不必锁于深闺,且蒙古族素无女子裹脚的习俗,可见“裹小脚”、男扮女装入深闺等细节是受汉族文化影响而成。

“私奔的恋人分散后再团圆”亦属世界性文学母题,明清小说中多有“诈死逃过家人的追踪”的情节,如《张舜美》中,张舜美于元宵节观灯时与刘素香相爱,二人商定私奔之计,结果因人多失散,女孩故意将鞋遗失在河岸,以使人误以为自己投河而亡,后经历重重波折,二人终于尼庵内相认团圆。《王外外》中,哥哥与公主相会后,由于害怕汗的阻止,在奶娘和哈屯[12]的帮助下,用计私奔,留下假尸,让人以为公主已经被烧死,但二人却在慌乱逃离中失散。以上情节比较表明,《王外外》与“三言”等汉族小说的关系密切。

.jpg)

《王外外》之蒙古族文化特色

朝格日布在《王外外》中虽运用了众多汉族小说的情节和母题,且有多个与汉族小说雷同的细节,但朝格日布将汉族小说的情节简化,如小说中秦重历经波折才再次见到莘瑶琴,故事中的弟弟较轻易地就再次见到公主;公主与弟弟很快相认并回到故乡,而秦重与莘瑶琴之间又经历波折才结合等。朝格日布对人物关系的设定也更符合蒙古族的故事欣赏习惯,如小说中单纯的情人关系在故事中变为复杂的叔嫂关系,此外,故事与小说的叙事细节有较大差异,汉族小说多有细节描写、心理刻画,而汉族故事的情节转换较快,细节和心理描写相对较少。

莎日娜在比较《卖油郎》的蒙汉译本时指出:“《卖油郎独占花魁》的蒙译本,体现了文学翻译中的文化迁移的问题。即:《今古奇观》汉文原著,经过翻译,被改写成为具有蒙古族社会生活、宗教信仰色彩的作品。由此也得到了更多蒙古族读者的理解和接受,得以在蒙古族地区更广泛地传播。”[13]《王外外》中男孩的出生、与女孩的相识及弟弟的部分遭遇具有鲜明的蒙古族文化特征。朝格日布多用与蒙古族生活习俗关系密切的情节与细节:蒙古人生活中有饮酒和喝奶茶的生活习惯,与小说中的这两个情节产生共鸣,而自宋代以来的城镇行商习俗中的“卖油郎”如何辛苦担油售卖、积累钱财等,与蒙古族的游牧生活相去甚远,因此被舍弃,只取了“卖油郎”这一角色。又如王乞丐与小公主幽会时,小公主在黑暗中摸到他皮肤粗糙:

公主感到很奇怪,摸了摸问:“你身上的皮肤怎么这么糙呀?”

乞丐答:“卦师说这叫鱼鳞,说我在前世是龙王的太子。”

公主继续摸了摸,问:“你的肩膀上有两个硬包,又是什么?”

乞丐答:“卦师说那是金银口袋,据说我在前世背着经书到处走,做过很多善事。”

公主又摸了摸,发现他的臀部上有好多疙瘩,便问:“这儿怎么疙疙瘩瘩的?”

乞丐答:“卦师说这叫银矿,说我在前世是个很富有的人。” [14]

“前世今生”、“背着经书,到处行善”等内容与蒙古族普遍的佛教信仰文化有关,借卦师之口对身体特征进行解释也与蒙古族的算卦占卜的习俗有关。

朝格日布是鄂尔多斯知名的“乌力格尔”喇嘛[15],他的故事兼具民族性和讲述人个性,如故事主人公的经历大体套用蒙古族英雄史诗的“占卜—出发—历险—荣归—婚礼”的叙事模式,“结安答”、“占卜与禳解恶运”、“求子”等均是蒙古族史诗与故事中的常见母题。朝格日布运用故事家特有的娴熟技巧将众多汉族小说情节加以增添和联结,融汇成蒙古文化色彩浓郁的汉族故事《王外外》。

蒙古族“汉族故事”的传播途径探究

朝格日布何以能讲述众多汉族题材的故事?朝格日布的此类讲述是特例还是常见现象?汉族小说是以何种途径为蒙古族故事家所熟知的?笔者在调查明清小说的民间文学传承情况时,曾发现不仅蒙古族故事家用蒙语讲述汉族故事,还有蒙古族故事用汉族向汉族人讲述汉族故事的情况,如河北耿村汉族女故事家张书娥所讲《狐仙宝》这则“聊斋故事”[16]的“附记”记录“这是张书娥在张家口部队上听一个老班长讲的故事,老班长是蒙古族人”[17],可见,汉族故事不仅来源复杂,其传播也很多元。

《王外外》与“三言”在蒙古族的传播有一定关系,但可能主要通过《今古奇观》为中介。德国汉学家莫宜佳(Monika Mostch)曾指出:“在清朝近三百年的统治明期内,冯梦龙和凌濛初的作品皆被定为禁书,而只有《今古奇观》是当时读者能够接触到的唯一传统白话小说。”[18]明朝末年署名“抱瓮老人”者选编“三言二拍”的部分篇目,辑成40卷的《今古奇观》,《卖油郎》为其第7卷。“三言”是否曾流传于蒙古族精通汉语的人中间或曾被全部译为蒙文都尚未确证,但“清朝时期《今古奇观》分别在内蒙古地区和喀尔喀蒙古族地区(今日的蒙古国)翻译成书广泛流传。喀尔喀蒙古文译本在当地很受欢迎,对蒙古族文化生活以及文学欣赏和文学创作活动产生了深远影响。”[19]蒙古国学者巴·仁钦在乌兰巴托蒙译本《今古奇观》序文中曾指出:“《今古奇观》……的译文由书面渗透至民间,不仅有蒙古族乌力格尔齐增补讲述,而且自蒙古国建国初期,还在乌力雅苏台、阿拉坦宝力格以及首都大库伦等地搬上戏剧舞台,编成歌舞剧进行演出。”[20]《卖油郎》即有可能是由《今古奇观》蒙古文译本改编成蒙古说唱或戏曲,又为讲唱乌力格尔的蒙古族故事家改编成民间故事,也有可能是懂蒙古文或汉文的讲述者转述而成民间故事。

《王外外》吸纳、借用的汉族小说文本中,仅有《卖油郎》为《今古奇观》所选,这意味着其他未被选入《今古传奇》的“三言”故事以及《聊斋志异》和《百家公案》等小说都对蒙古族民间叙事产生过影响。如“哥哥被诬入狱”与“卖妇得真凶”等公案故事情节,在冯梦龙《情史类略》卷18《情累类·张荩》、《聊斋志异·胭脂》等文本中都有记录。[21]但以上汉族小说并非都是以翻译文本进入蒙古族故事家的视野,汉族小说的戏曲表演及蒙古族文人将汉族小说改编为戏曲也是一种途径。

宋元明三朝话本中有很多故事与地方曲艺关系密切,在文人叙事向民间叙事流变的过程中,戏剧可能是主要媒介之一,蒙古族的汉族故事也是如此。如“(戏曲)《葵花记》被译成蒙古文以后在蒙古地区以书面形式广泛传播的同时,蒙古族民众根据蒙古文《娜仁格日勒的故事》的内容,创编了很多富有蒙古民间文学特色的口头故事。”[22]朝格日布所讲《乌嫩乌格勒格其的故事》即是《娜仁格日勒》的口头异文,朝格日布讲述的《张素马》又与汉族戏曲故事《秦香莲》情节相近,其故事结局又与汉族秧歌戏《高文举坐花厅》[23]等相同。这些故事与汉族小说、戏曲的复杂关系,为文人叙事向民间叙事流变又增加了有力佐证。

汉族小说的蒙译是蒙古族流传汉族故事的重要原因,“从元朝开始,随着蒙古族统治者入主中原,汉蒙文化文学交流日益密切。在蒙古族知识界中,越来越多的人受汉文化影响而学习甚至精通汉字……”[24]清朝时期,大量汉文书籍都有了蒙文译本,“到清朝中后期,汉文文学的蒙译活动更是达到前所未有的兴盛,大量的汉文小说被翻译成蒙古文,并广泛流传于蒙古族地区,受到广大蒙古族读者的喜爱。”[25]这其中就包括“许多精通蒙汉两种语文的翻译家,把汉族的《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》、《今古奇观》、《金瓶梅》、《西游记》、《封神演义》,以及《四书集注》、《资治通鉴纲目》等古代典籍和通俗小说译成了蒙文。”[26]在这一段翻译交流的历史长河中,究竟有多少汉文小说译为蒙文已无法完全统计,它们对蒙古族民间叙事影响深远,李福清、陈岗龙等都曾对源自汉族长篇历史章回小说又结合蒙古族传统英雄史诗说唱的蒙古族本子故事进行过探究[27],虽然“三言”等包括世情公案在内的小说并未直接演变成本子故事,却在翻译、戏曲、表演和讲述之中形成了《王外外》这样独具特色的汉族故事。

“三言二拍”、《聊斋志异》等汉族小说在中国蒙、藏、回等多民族的多元化传播并形成具有鲜明民族文化色彩的汉族故事,其途径至少有如下几种:一是小说被全译或选译为民族语言,其中部分译本被文人改编为戏曲,观众们又辗转将其演述为故事;也不排除有些故事讲述人能阅读本民族文字的作品,将译作直接改编为故事传播。二是因商业、移民、迁徒等原因,能够互通语言的汉人将故事和戏曲直接带给各族同胞,本民族对这些故事感兴趣的故事家又以高超的讲述技艺和编创故事的能力进行再创作,从而产生有民族文化特色的汉族故事。汉族小说在蒙古族民间文学中的活力见证了蒙汉文化交流的历史,《王外外》仅是个案,也是代表,它们与目前在耿村发现的汉族民间口头流传的《宋金郎》、《芙蓉屏》等“三言”故事一起,形成了明清小说向民间多叙事方式流布的有力呼应。

注 释:

[1]齐木道吉、梁一儒、赵永铣等编著《蒙古族文学简史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社1981年,第232页。

[2]“外外”即为蒙古族口头传说中对汉族“员外”之称的音转。

[3]策·哈斯毕力格图(1933-),蒙古族,内蒙古鄂尔多斯乌审旗人,著名作家、诗人、祝词传承人、民俗学家,曾著《鄂尔多斯婚礼》等,此处为2012年7月24日笔者的访谈资料。

[4]白音其木格、策·哈斯毕力格图搜集整理:《蒙古族故事家朝格日布故事集》,乌云格日勒译,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2012年。

[5]《李外外》与《王外外》的蒙文记录本重刊于《蒙古族故事家朝格日布故事集》(蒙文版),呼和浩特:内蒙古人民出版社,2012年,第 494-556页。

[6]“三言”系明代文学冯梦龙(1574-1646)编纂的拟话本小说《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》三册共120回的统称。

[7]张廷玉等撰:《明史》(卷161),北京:中华书局,1974年,第4375页。

[8]李艳杰:《<施公案>案件源流研究》,华中科技大学硕士论文,2008年,第27-28页。

[9]白音其木格、策·哈斯毕力格图搜集整理:《蒙古族故事家朝格日布故事集》,乌云格日勒译,内蒙古人民出版社2012年版,第277页。

[10]白音其木格、策·哈斯毕力格图搜集整理:《蒙古族故事家朝格日布故事集》,乌云格日勒译,内蒙古人民出版社2012年版,第296页。

[11]徐柯:《清稗类抄》(第四册),中华书局1984年版,第1909页。

[12]哈屯(Harton)即蒙语的夫人、王后之意。

[13]莎日娜:《<卖油郎独占花魁>蒙译本的译文变化》,《民族文学研究》,2009年第4期。

[14]白音其木格、策·哈斯毕力格图搜集整理:《蒙古族故事家朝格日布故事集》,乌云格日勒译,内蒙古人民出版社,2012年,第299页。

[15]乌力格尔(uliger)即蒙语的故事、事件之意。

[16]“聊斋故事”主要指故事情节与《聊斋志异》中的鬼狐精怪故事情节相同、相似的民间故事。

[17]袁学骏、李占祥主编:《耿村民间文化大观》,北京图书馆出版社,1999年,第1587页。

[18]莫宜佳:《中国中短篇叙事文学史:从古代到近代》,韦凌译,华东师范大学出版社,2008年,第160页。

[19]莎日娜:《乌兰巴托版蒙古文译本<今古奇观>研究》,中国社会科学院博士学位论文,2010年,第3页。

[20]转引自莎日娜:《<卖油郎独占花魁>蒙译本的译文变化》,《民族文学研究》,2009年第4期。

[21]李艳杰:《<施公案>案件源流研究》,华中科技大学硕士论文,2008年,第36页。

[22]陈岗龙:《汉族戏曲故事在蒙古族民间的口头流传———以〈葵花记〉蒙古文译本〈娜仁格日勒的故事〉口头传播为例》,《西北民族大学学报》,2010年第6期。

[23]李景汉、张世文合编:《定县秧歌选》,香港:东方文化书局,1971年,第578~586页。

[24]王邦维主编:《东方文学研究:文本解读与跨文化比较》,北岳文艺出版社,2011年,第249页。

[25]莎日娜:《乌兰巴托版蒙古文译本<今古奇观>研究》,中国社会科学院博士学位论文,2010年,第1页。

[26]齐木道吉、梁一孺、赵永铣等编著:《蒙古族文学简史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1981年,第137-138页。

[27]陈岗龙:《李福清院士与蒙古本子故事研究——学术访谈简述》,《内蒙古师范大学学报》,2010年第1期。

作者简介

李丽丹 天津师范大学副教授,主要研究民间文学与古代小说